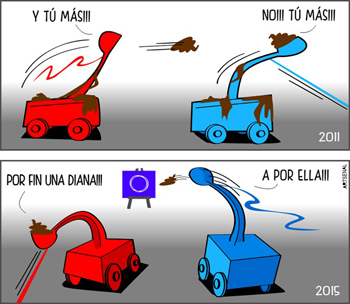

Ilustración: Artsenal

Al terminar aplaudo, mientras el resto del mundo me mira extrañado. Con un ligero movimiento de cabeza él me da las gracias para empezar a continuación la ceremonia de la recogida. El acordeonista apoya el instrumento sobre las rodillas para descolgar las correas de sostén, es en ese momento que decide detenerse, descansar y mirar el quehacer de los transeúntes. Su acordeón es de un color dorado, de un peso indefinido porque desde mi distancia parece mucho, pero el hombre lo maneja con demasiada facilidad. Pasa su mano sobre el lomo de la caja del lado del piano y detiene el dedo índice sobre la letra «s» de la palabra «estrella». La vida continúa alrededor con las prisas cotidianas, y sin embargo él sigue embelesado acariciando los motivos geométricos del instrumento mientras pasa el tiempo, tomando aire. Cuando se ha cansado de observar, se asegura de que el fuelle esté recogido del todo para pasarle después la pequeña trabilla de cierre. Lo guarda con delicadeza dentro de la funda y es entonces que lo apoya contra el suelo para recoger su ganancia del manto. Lo cuenta con cierta dificultad, tal vez haciendo sus números de hasta dónde puede alcanzarle con esa cantidad que no parece suficiente para nada. El manto lo esconde dentro de la funda. Después se levanta y emprende su camino. Sin saber muy bien porqué, le sigo.

Pasan cuarenta minutos cuando pienso que tal vez me he equivocado, que aquello no tiene sentido. El paisaje ha cambiado y cruzo calles que desconozco.

A la hora y cuarto me siento perdido del todo, podría decir que me encuentro en una de las barriadas del sur de la ciudad, pero ni siquiera sabría decir en cuál de ellas. Debo tomar una determinación, siento que apenas queda ya una hora de luz y aquello ha dejado de tener sentido, me repito. Pero aun así no me decido a dejarlo. Quiero saber el secreto que guarda, ese rasgo de felicidad que he visto en él y que sin embargo me intriga, pues imagino que su vida debe estar en el otro extremo de lo «confortable», llena de estrecheces, agobios y dificultades porque nadie pide dinero en las calles por placer.

Por fortuna para mí, el acordeonista se detiene, enfila hacia el bar que tiene enfrente. No hay otros clientes, así que me apoyo en la barra, un tanto alejado del músico, pero desde donde puedo seguir sus movimientos sin apenas disimular. Pide un bocadillo de tortilla caliente. Yo, un café cargado y sin leche. El camarero entra en la cocina a preparar la tortilla en ese momento. Nos quedamos solos. Sobre la barra mueve sus dedos, como si todavía siguiera tocando y en sus labios se dibujan las palabras que solo pronuncia en su interior. Creo distinguir los versos finales de «Bella Ciao». Siento curiosidad, pero no me atrevo a preguntarle su historia, me conformo con rumiar la mía. Llega el bocadillo envuelto en papel de aluminio y el hombre saca sus monedas, las cuenta despacio, rebusca alguna más y, cuando las encuentra, se las entrega al camarero. Acelero para tomar de un sorbo el café que apenas he probado. Mientras sale yo dejo unas monedas sobre la barra y voy tras él.

Pienso que me quedará una larga caminata, pero lo asumo. Me equivoco, esta vez solo cruzamos hasta la plaza y allí entra en un portal. Me siento en un banco, me quedo pensando, sin ganas de hacer nada, agobiado por la ardua tarea de tener que regresar. Miro hacia la fachada para darme fuerzas. En el primero las ventanas están abiertas. Se ve a una niña sentada en una silla de ruedas escribiendo, me imagino que haciendo sus deberes escolares. Levanta la cabeza y saluda al hombre que yo había estado siguiendo. Le dice algo, tal vez «Hola papá». Él se acerca y la besa. Con ternura le acaricia la melena y le hace preguntas sobre cómo ha pasado ella el día. Son rutinarias, pero aún así se ve que escucha con interés las respuestas. Le da el bocadillo y la muchacha lo desenvuelve con ganas. Se intercambian otro par de frases. Ella arranca el pico del bocadillo y se lo da a su padre, quizá porque no le gusta o quizá porque intuya que no ha comido mucho durante el día. Comen rápido para después seguir hablando. Me doy cuenta de que se ha hecho de noche cuando encienden la luz en la casa. «Es tarde», me imagino que le dice el hombre como una manera de preparar la despedida, de indicarle que el día se acabó y que en el de mañana a ella le tocará volver a clase a estudiar. Supongo que mientras habla pensará en que cuando amanezca a él le tocará volver a poner el mismo empeño, la misma ilusión contagiosa que le mantiene en pie. Le da un beso en la frente y la lleva a la habitación. Debería irme, pero espero sin saber muy bien a qué. El hombre vuelve, enciende la radio. Hablan de política, de los números que empiezan a ser positivos. Decretan que la crisis se ha acabado por la simpleza de que el gobierno así lo ha decidido. Me imagino que el acordeonista piensa que es absurdo lo que escucha, que él debe vivir en otro lugar, que nada de eso que dicen en la radio tiene que ver con su vida. Sabe que está excluido, que ni siquiera cuenta para las estadísticas pues le anotan al margen, en esa economía sumergida que «es el mayor enemigo del país». Para él no habrá mejoría, ni siquiera perspectivas de un empleo de verdad. Le suena vacío lo que escucha.

No dice nada, soy yo quien pone mis palabras en su cabeza. Él ha sacado su acordeón de la funda, lo desmonta y va dejando las piezas sobre la mesa. La radio sigue contando «sus verdades» mientras el acordeonista feliz va limando los pitos.

Me voy, le dejo con su dignidad a la que ningún sufrimiento le ha hecho mella. Le miro con nostalgia pensando en esa felicidad que no entiendo.